艺术简介

陈小奇,男

湖南湘乡人

1957年出生于永州祁阳。

先后毕业于湘乡师范,湖南师大。结业于中国国家画院刘大为现实主义水墨人物画课题班。

师从朱训德,任惠中,刘大为等先生。

现为:

中国美协会员

国家一级美术师

湖南省中国画学会副主席

第五任齐白石纪念馆馆长

中山画院院长

三社美术馆馆长

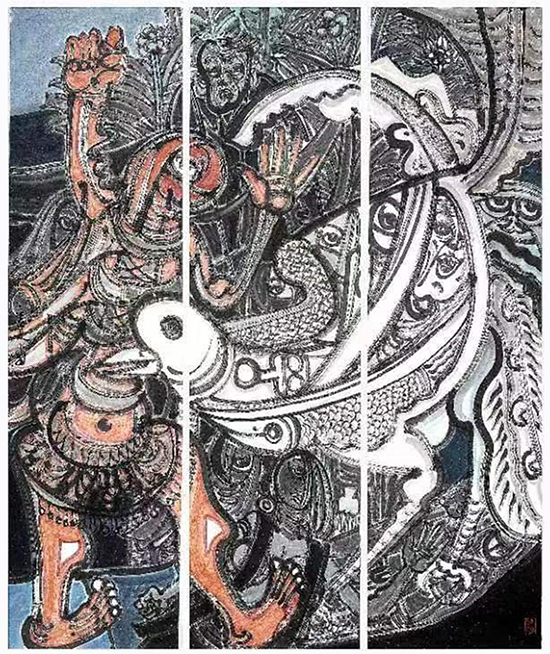

关于《翔》的对话之一

任惠中(当代写意人物画大家):

小奇你好!你近年创作了几个系列作品,特别是《翔》画得很好,很好看。我一直特别欣赏你这种思路,我们上次在海南,和文琦等还在说你。说你的画越来越好,越画越自由,越画越有意思。请就你创作这幅《翔》的主题和畅想说一说吧。

陈小奇:

其实,我一直庆幸,在中国国家画院现实主义水墨人物课题遇见了大为先生和任惠中老师,这二位导师影响了后半生的艺术。从两位先生的艺术理念和艺术创作实践中,我们直接或间接地感受到了,关于艺术领域里的新鲜感知。也感受一种“艺术哲学需要的创造力和发现新概念的活力……。”更重要的是澄清了一些关于中国画领域里的一些长期搁置在我们胸襟中的迷惘,也解决了许多关于笔墨和技术层面的桎梏和羁绊,甚至碾碎了一些传统文化中的陈规陋习对现当代艺术的约束性的镣铐。就像波德莱尔确立现代性审美的方向:无常中的永恒和历史的诗意。我从此后,便有了构建现代性审美的“痴人说梦”。我所理解的“痴人说梦”,就是应该“打破边界,重构秩序”,完全进入一种具有宗教般虔诚的超越现实主义的梦幻境界。这种梦幻境界实际上就给艺术创作者以充分的自由与真诚。用平面化的构成意识,化三维为二维地去重构带有隐喻意义的精神图腾。而这种精神图腾其本质既应该具有绘画的本源性,又是创造者个人人生经验和生命体验的诗意性隐私符号。而这种隐私性符号的破译和解读,不应该也不必只有一个标准答案。一千个读者就应该有一千个哈姆雷特。当然,我并不知道格林伯格对于美国抽象主义的重要性,是否与我的理解殊途同归。

关于《翔》的主题和畅想,实际上是见仁见智的,这幅壁画稿《翔》,缘起一只落户我家阳台上的一只珠颈斑鸠。那是去年新冠疫情在全世界蔓延的时候。那只斑鸠在我家阳台筑巢,然后生了二粒蛋,然后孵化成二只小生命,前后约三个月时间,我和家人目睹了小生命的诞生、成长,最后跟随它们的母亲跌入江湖,开始了它们的悲欢离合。这种过程的神奇和诸多冒犯,让我想起著名的生命哲学意义的三联问:我们从哪里来,我们要到哪里去,我们是什么?

《翔》的诞生,与其说是一幅画的诞生,还不如说是我对于生命的终极意义的哲学思考,以及自己对于来到这个世界,虽然屡经坎坷,却仍然愿意装逼般意气风发地活着的侥幸心境或者精神图腾。

关于《翔》的对话之二

周子荣(美籍华人,洛杉矶自由撰稿人,艺评家):

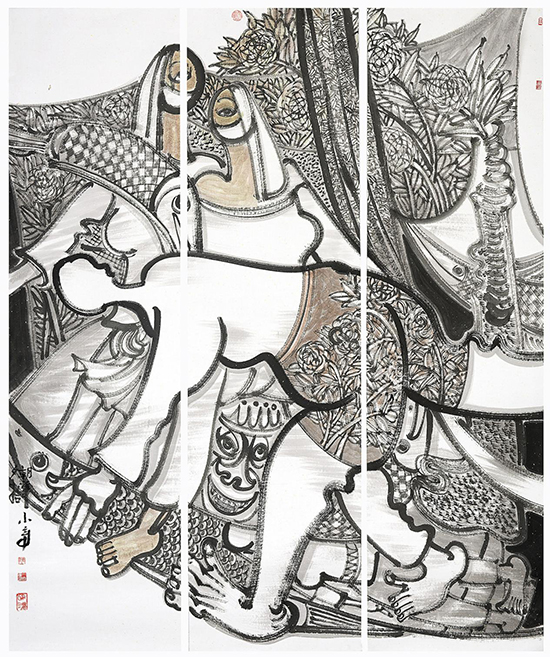

刚刚欣赏了陈小奇老师的百幅白描《边城月光》,好一片清朗又神秘的白色月光。突然,眼前燃起了火红一片,祥凤飞《翔》而来,横空又跨出了十米巨型壁画稿,两年打磨一幅《翔》,一年构造百幅《边域月》。这时间的含吐、红白的冲击,还请陈老师为我们概述一下吧。

陈小奇:

不管是《翔》还是百幅白描《边域月》,都是我退休后创作的作品。对于搞书画的人来说,也许六十岁以后正是人生的黄金时期。“时光煮画”是说一个成熟的画家,是需要一个长期的生活和经验的积累的,是时光让笔墨更加老辣。让性格更敦厚,让眼界更高远,让胸怀更阔博……所谓人画俱老吧。我用一年时光完成一百幅白描(其实我只画了九十九幅,中国文化中有太满则盈,盈满则损之说)《边域月》是对几十年的积累的释放。这九十九幅白描,其实已经积累在心中数十年了。

首先是关于白描,这一种自在、从容、恣肆,放达甚至与人生际遇相关联的东方艺术的最具代表性的表达方式,它需要一个技术层面上的长期训练和积累,然后是造型构图、境界以及艺术理念上的形成和对画者灵魂的熔铸。当然,还有更重要的一点:艺术品格和学术精神的框架的搭建。即你怎样以一种与众不同的甚至是卓尔不凡艺术语言,在你所生存的有点尴尬的当下,怎样做到忠诚而自由地表达,并且纯粹到无比地丰盈,并蕴涵着力量。

关于白描《边城月》的创作,应该说是深受湘楚文化的影响。在我看来,源自民族文化中那种土得掉渣的东西,才是最应被发掘和研究的。譬如,楚文化中的神秘和诡异,图腾和巫蛊,还有傩戏。这些原始而古老的源自于神灵的暗示和安抚、吟哦和祈祷的咒符。这一切都具有了神一般的昭示和点化。我们只需要把这些元素用我们的方式进行重构和组合,它便会散发出一种难以言说的视觉美感和视觉冲击力,以及对灵魂的涤荡。这种极度纯粹的白描线条,恰恰能叩开我们最原始的对自然宇宙的高度概括和抽象之后的诗性美感的心房的门。

我用二年打磨一幅十米彩色壁画稿《翔》,其实与白描《边城月》源自同一个“心魔”。

周子荣:

我在赏读陈小奇的白描系列《边城月》一文里有感:“哪有上下左右,里外远近之分呢?!分明是个“多维空间宇宙”的重迭”。不由得还从中领略到了五十年代美国画家杰克逊▪波洛克画面的“无中心结构”在此的变异。

观赏您的壁画《翔》,虽然画面中心有一尊“王”兽,但《翔》的整体感私下觉得还是延续了您的“无中心结构”构图法的特色,对此,您认同吗?

陈小奇:

关于“无中心结构”这种概念其实我是非常认同的。因为近年来,我希望“艺术应该多元”这一理念应该得到社会,特别是艺术创作者的普遍认同。绘画不一定要有一个象公文一样有一个明白的主题。“无中心结构”便是为了摒弃“中心主题”的一种方式,它希望通过各种元素的组合,共同烘托一种美,这美,也许只是一种节奏、一种对比、一种味道、一种气质,但是这种美给了我们一种震憾和信仰。譬如《翔》里奔腾激越的线条以及玫瑰色染映下会令人想起有关紫罗兰的回忆。

周子荣:

您的《翔》让我想起了但丁的《神曲》。《神曲》是一部充满隐喻性、象征性,同时又洋溢着鲜明的观赏性、倾向性的作品。《翔》起墨于2020年,成于2022年敷色,此间,几乎覆盖了新冠疫情在全球发展的整个过程,如同《神曲》的“地狱、炼狱、天堂”三部曲。您以《翔》带领我们来到了期盼的第三部《天堂》的善美境界,它已经笼罩在一片灿烂辉煌之中。尽管它目前还充满了一份不确定,然而,我们生命意识的存在性,我们超于现实的强烈的求生欲望,使得寓意的凤凰已经得了涅槃。

我刚好在画一幅画,想记录社会带来的对我的一生中冲击最大的两件大事:文革、疫情。画面里的红卫兵、白卫兵人物抽象,全幅红黄白兰。文革可以红黄两色作基本概括,疫情则是白兰,我们满眼都是带着蓝条的白色防疫服,蓝口罩,而《翔》的色彩恰是红黄兰白,我想这是巧合。但这几种颜色的涵盖,恐怕是我们这代人难以忘记得了的吧。

如此勾起了我对陈小奇老师于《翔》的原创力的猜想,是怎样的一个创作机制的好奇心,能否给予我们一个粗略的描述。

陈小奇:

我很感动于子荣能把《翔》与但丁的《神曲》参照起来进行对比和联想。而“地狱、炼狱、天堂”三部曲确实是我们这一代的共同的经历和追逐的梦想,我倒是真的愿意《翔》能承载着我们的理想奔向“幸福、美满、自由、富足”的“天堂”。

至于用红黄白兰象征着我们这一代人的所经历的二件大事,这种隐喻性的色彩指向,于我而言,可能更多的是感性选择,但潜藏于我们的心里的色彩指代。谁又能说得清呢?

我在色彩的处理上,更多地是想表达一种迷惘和颓废的底色上唤醒的曙光。

周子荣:

学术界一直在谈论“西学东渐、东学西渐”的话题,可以将此切合您以前一贯的创作及今后的创作思维来为我们略作概述吗?具体也可以说您对传统意义的绘画的坚守和对新概念水墨艺术的实验,有哪些观念和经验可以跟我们来分享和指教呢?

陈小奇:

我觉得就现实而言,西学东渐与东学西渐已经是不争的事实。只是前者不论是科学或是艺术观念,甚至表达手法都远远甚于后者,这是什么原因?我认为水太深,有点无法探底。但就我本人而言,我非常喜欢东方文化中的“无用”与“虚幻”,这种禅庄的哲学理念,让艺术自觉或不自觉地走上了与科学渐行渐远的不归路,而弗洛伊德也认为:“艺术创作是潜意识‘本我’超越现实逻辑与规范的升华表现,梦与艺术具有共通的性质。所以“艺术创作潜意识中的本我”使得达利本来狂野的性格在后来的创作中变得一发而不可收拾”

请横屏欣赏

|